バングラデシュ交流調査薬剤師団

報告書

バンクラデシュ交流調査薬剤師団

団長 町田容造

武政文彦 千葉忍 西村宜朗 鹿内豊一

早川洋輔 ミトラ・ビジョン・クマール

2006年4月15日~22日

Ⅰ.交流調査団結成と井戸水ヒ素調査の意義、目的

海外に行ったときには生水は飲まないようにと日本から海外に行く旅行者は口をそろえて言う。本当に外国の水は危険なのだろうか。そんな疑問から調べてみると特にバングラデシュのヒ素による汚染は深刻であることを知る。

今回、2005-2006年度の国際ロータリーテーマ「超我の奉仕」の実践の一環としてバングラデシュの水保全対策を支援するため現地での井戸水ヒ素汚染の状況調査を行うこととし、薬剤師、獣医師を中心とした交流調査団を結成した。

訪問に際し、国際ロータリー2830地区の受入奨学生として弘前大学に留学中のミトラ・ビジョン氏(バングラデシュ人)を現地でのコーディネーターとして事前派遣し、1週間後に現地で合流し調査にあたった。

Ⅱ.バングラデシュにおける井戸水のヒ素汚染の背景

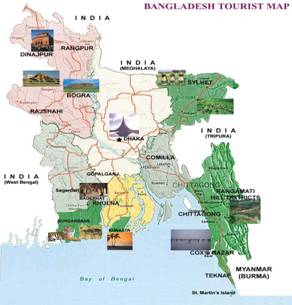

バングラデシュの国土の大半は低地で、毎年、洪水やサイクロンの自然災害に襲われている。洪水で、長い雨季の間に国土を縦横に流れる川の水位がじわじわと上昇し、やがては畑も道路も水の下にうずめる。国土の3分の2が冠水することもあるほどである。そのような状況で、かつてのバングラデシュでは、住民は池や川の流水をそのまま飲用し、水下痢、コレラ、赤痢などの疫病の発生に苦しんできた。

バングラデシュは飲用水のほかにも、農業用水についても問題を抱えていた。1971年の独立以来、安定した国づくりを進める中で、人口密度が高まりまた人口増加も激しいことから食料の増産を迫られてきた。この国は雨季と乾季を合わせて6つの季節があり、ガンジス川などの大河を有するにも関らず乾季には農耕地へ水を引くことができなかったため農作物の収穫に大きな支障を来していた。これらの問題を解決するためにバングラデシュでは衛生面の改善と地下水汲み上げによる灌漑政策をここ40数年にわたって推し進めてきた。また海外の政府系、非政府系の援助も井戸の掘削技術に集中して行われ、地下水利用に拍車をかけることとなった。

訪問先のダッカは人口が集中する大都市であり上水道設備も比較的整っているが、他の地域では飲料水や生活用水は大部分、汲み上げ式の井戸水に頼っており地下水利用は農業が基盤であるバングラデシュにおいてはなくてはならない水利用の方法として現在に至っている。

その結果として、井戸水に地中に存在するヒ素が溶け出し、水を汚染していることがわかってきた。しかしこの地下水が国民の健康を脅かすとは1970年以前には誰もが考えもつかなかったことである。

地政学的にバングラデシュは北方にヒマラヤ山脈をいただく国々が位置し、さらにはガンジス川の河口付近に近く,広範囲にしかも厚く砂層で構成された埋積層を形成している。この地層にヒ素を多量に含有した層が形成されていることが推測され、大量の地下水汲み上げが住民のヒ素汚染につながるとは当初予想されなかったことである。

Ⅲ.ヒ素汚染の実態

今では世界最大のヒ素被害国と言われるようになったバングラデシュ。1993年に最初の汚染井戸が発見された。その後、日本の応用地質研究会(RGAG)、アジアヒ素ネットワーク、バングラデシュの科学者の合同調査で、バングラデシュ64地域のうち59地域の地下水が深刻なヒ素被害を受けていると報告されている。これらヒ素汚染地区には800万の井戸があり、約5000万人の人々が生活している。ヒ素は長年飲用すると、肌が黒ずみ、硬化し、やがて皮膚がんや様々ながんで死に至る。政府が公表しているヒ素中毒者数は、1万554人。しかし、汚染された井戸水を飲用して生活する人口は3000万人を超えると推測され、潜在患者数は政府の発表を大きく上回ることが考えられる。

|

|

現在のバングラデシュの現状として、バングラデシュの国が定める基準値0.05mg/L(WHOの定める基準値は0.01mg/L)としてそれ以下のものは飲料水などに使用され井戸に緑色、それ以上のものは洗い物などに使用され井戸に赤色に塗られている。井戸水中のヒ素量は6ヶ月に一度調査されていて、井戸水のおよそ49%はWHOの定めるヒ素の許容量は越えているという。

Ⅳ.交流調査団のミッション

今回のヒ素による汚染について調査では、現地の人たちのヒ素汚染と人体被害についての理解度、井戸の色分けによって飲用の可否を判断する材料としていることへの理解度。色塗りの状況と劣化による見た目の変化。緑色の井戸(飲用)のどの程度がWHOの基準に適合し安全なのか、半年に一度の調査で安定して基準値範囲内であるのか、そもそも全地域で6ヶ月に一度の調査は確実に行われているのか、現地の調査キットと我々が持参する調査キットに誤差はないのか。調査によって実情と現在のバングラデシュの抱える問題点を把握したいと考える。

ヒ素の問題は解決が急務である。薬剤師および獣医師として水の調査をし、確かな現状を把握し具体的な解決策を提言することによって、この問題の解決に役立てようと考え今回の調査に至った。

Ⅴ.ヒ素調査

1.参加団員

〇町田容造(交流調査団団長 薬剤師)上段左二番目

千葉忍(獣医)上段右二番目 鹿内豊一(総務)上段左 武政文彦(薬剤師)下段左

西村宜朗(薬剤師)下段右 早川洋輔(介護福祉士)下段中央

ミトラ・ビジョン・クマール (弘前西RCクラブ歯車奨学生 弘前大学農学部在籍)上段右

モニア・ホセイン(2005~2006年度 ガジプールRCクラブ会長 現地随行者)中央

(〇印:代表者)

役割分担

バングラデシュ滞在スケジュール

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.使用器具、試薬など

・廣中式 ヒ素フールドキット Hironaka

kit [BVC-W100]

・pH紙(pH

indicater paper pH4.5-10)

・スポイト

・温度計

・タイマー

・シロップ瓶

・記録用シール

|

|

廣中式 ヒ素フールドキット Hironaka kit [BVC-W100] について

キット内容 Hironaka kit-B [BVC-W100]

1.水素化ホウ素Na粉(NaBH4) |

12g |

17g |

2.アスコルビン酸 錠剤 70個 |

18g |

30g |

3.酢酸鉛綿 |

2g |

2g |

4.ヒ素試験紙(HgBr2紙) |

100pcs |

12g |

5.Ⅲ価ヒ素 As3+20ppm標準液 |

10ml |

12g |

6.ガラス試験管(目安目盛付20ml) |

2本 |

45g |

7.ヒ素試験紙ホルダー |

2個 |

6g |

8.穴明きキャップ |

2個 |

2g |

9.ダーラム管 |

2pcs |

10g |

10.ヒ素標準発色見本 |

1 |

2g |

11.プラスチックのピンセット |

1 |

2g |

12.プラケース(試験管立て内蔵) |

X1 |

150g |

13.ヒ素試験紙保存用テープ、カード |

1set |

30g |

14.ダーラム管詰め用水素化ホウ素Na粉(NaBH4) |

1本 |

5g |

15.10%塩酸(Total-As用) 20ml |

1本 |

20g |

3.試料採取と操作手順

試料採取

採取場所に移動しシロップ瓶にいっぱいの水をいれる。その際に変動する可能性のある水温、気温、pHの測定。(温度計、スポイト、pH紙使用)他に必要事項のインタビュー。内容をシールに記載しシロップ瓶に貼る。採取した水のヒ素濃度の測定は現地の住民の不安や混乱を招く恐れがあるためにホテルで行う。必要に応じて調査結果は後日報告する。ホテルに帰った後、当日のうちにヒ素濃度の測定。

測定操作

① 試料水を 10ml 目盛り付き試験管に採取する

② 臭化水銀紙(HgBr2-paper)をピンセットでホルダーのキャップに置き、酢酸鉛綿を少量ホルダーの内部に詰め、しっかりとキャップで蓋をする(酢酸鉛綿は1日に1回の交換でよい)。

③ 水素化ホウ素Na粉を試験管に入れる。

④ アスコルビン酸 錠剤半分を試験管に入れる。(三価のみの測定)

⑤ 直ちに、臭化水銀紙ホルダーセットを試験管の口に装着して反応を開始する。

⑥ 5-7分で反応が終了(水素発生が終了)する。

⑦ キャップを取り、臭化水銀紙をピンセットで取り出し、比色測定。

|

|

4.調査概要

井戸水の汚染調査と使用実態調査

4月17日(月)

ショナルガオ地区

ミトラ氏の案内で第1番目にDorikandi村の井戸水を調査した。訪問した部落は衛生状態が悪く、井戸の水についても安全でない水を飲まなければならない状況に置かれていた。ヒ素中毒と見られる住民に手足と腹部を見せていただき実態の深刻さを把握することができた。また住民ヒアリングによればこの部落にはかつて複数の団体が水質調査に来たが、改善を約束していった団体はその後一度も再訪していないと不満をぶつけていた。そのような状況を知った以上ただ調査して帰るのでは他の団体と変わらない偽善行為となりかねないので、安全な水を採取するに必要な新たな井戸設置に関して集落の責任者に具体的確約を行った。

ただし条件として集落の他の民家と共同して管理し、水を分け合うことを地元民に約束させた。

その後隣接するNilkanda村の水質調査を行った。ここでは牛の乳も採取することができた。

Dorikandi村手前の集落の井戸水・・・・・Sample、No1、No2

Dorikandi村奥の集落の井戸水・・・・・Sample、No3.No4

Nilkanda村小学校・・・・・Sample、No5.No6、No7

Nilkanda村の牛飲用の井戸水・・・・・Sample、No8

Nilkanda村民家・・・・・Sample、No9、No10

|

|

ナラヤゴンジ地区

バザール地域内にある小学校および民家の井戸水を採取して検査を行った。午前中の調査は農村地域の集落であったが、人口が密集するバザール周辺でも井戸水を生活用水として使わざるを得ない実態が見て取れた。

ナラヤゴンジ地区の小学校・・・・・Sample、No11、No12

ナラヤゴンジ地区民家・・・・・Sample、No13

|

|

ナラヤゴンジRCとの交流昼食会

RC地区会長とのバナー交換を行い、会員と昼食をともにしながら1時間ほど懇談を行った。この地区の会員たちは非常に友好的であり、日本語の歌を披露するなど終始なごやかかつ有意義な交流を深めることができた。

|

4月18日(火)

マニクゴンジの水質調査

マニクゴンジでは市長に面会し、その後井戸水浄化場をいっしょに訪問した。最初市長はたいへん公務で忙しいから失礼すると言っていたが結局最後まで付き合ってくれた。浄化場でのわれわれの細微にわたった質問と調査が市長の関心を引き寄せたものと思われる。

マニクゴンジで視察した浄水設備は、井戸水を大規模ポンプで吸い上げ、砂を用いた沈殿槽に通すことで鉄分を含め有害な重金属成分を吸着させるものであった。沈殿槽用の砂の入れ替えやメンテナンスについて多少疑問があるものの大量の水を浄化して生活水として補給している設備として比較的近代的なものであった。

浄水場の水・・・・・Sample、No14

ショーリパイ村の井戸・・・・・Sample、No15

4月19日(水)

Shirajdhikhanにおけるダッカ地域病院(Dhaka community hospital)のブランチおよび活動フィールドの視察調査

プロジェクトディレクターのJabed

Yousuf氏からプレゼンテーションしていただき、ダッカ地域病院がこれまで行ってきた地域医療の概要を把握した。

現在、このブランチではヒ素患者の通院治療を行っている。週1度病院から医師が派遣されて診察を行っている。入院が必要な場合はダッカ市内のダッカ地域病院へ送っている。治療としてはマルチビタミン剤の補給が主なもののようである。このビタミン剤は現在ユニセフから直接支援を受けてすべて無償で提供している。

以前はユニセフがバングラデシュ政府に提供していたものであるが、実際に必要なところに薬剤がいきわたらないということがわかり、ダッカ地域病院の活動がマスコミで紹介されていたことでユニセフがその存在を知り、以降、直接支援が継続している。

プレゼンテーション終了後、近くの集落へフィールド調査に出かけた。

訪問した集落では、ダッカ地域病院が開発した河川水浄化システムを建設して地元で管理している様子を視察することができた。

ここでは80mほど離れた川からポンプで水を揚水し、沈殿タンクで浄化したあと生活用水に使用している。集落の家のつくりをみるとバングラデシュにあっては比較的裕福な感じを受けた。その理由を尋ねたところこの地域は農業経済が活発で現金収入も比較的多いとのこと。そのような地域であるから浄化システムを各戸で共同負担しながら管理できるのであろう。

他で訪問した貧困層の集落では受益者負担が困難ではないかとの印象を受けた。

付近集落の井戸・・・・・Sample、No16

チョーモルコン村の浄水システムによる井戸・・・・・Sample、No17

皮膚病発症の原因となった井戸・・・・・Sample、No18

井戸水の代わりに使用している雨水・・・・・Sample、No19

ダッカ地域病院(Dhaka Community Hospital:DCH)

DCHは地域トラストが所有する非営利の民間病院である。1988年創立以来、地域の低所得者層を中心に診療を行ってきた。また支払い可能なコストで総合的かつ持続的な医療を都市部および郡部においても提供するという試みを続けてきている。

この病院は医師、看護師、パラメディックを教育する機能も持っており、しかもスタッフはソーシャルワークを基本とした活動を担うのが特徴である。

DCHは地域ブランチを持っており、そこは郡部における「医療」と「安全な水の確保」という2つの柱の仕事をしている。最初、地域保健を推進するためWHOの提唱したプライマリケアである家庭訪問を行って健康台帳づくりを行っていたがその過程で住民のさまざまな病気の原因にヒ素が隠されていることを認識した。健康問題を解決するには安全な水を使える環境を整備することが欠かせないという考え方のもと、彼らは独自に水質浄化システムを開発した。

このシステムは2つの大きな特徴を持っている。1つは河川水利用と地下水利用の2種類のオプションを持っていること。もう1つは施設の建設や維持費用を住民の分担金でまかなっていることである。

低地が多いバングラデシュでは洪水のたびに川の流れが変わるなど安定した河川水利用は困難な地区がありそこでは地下水利用タイプを敷設する。一方安定した河川が形成されている地域では河川水のポンプによる取水方式を採用するのである。

|

|

プレゼンテーションのあと、病院内を見学したが、バングラデシュでは近代的であるというものの、設備は日本の一昔前の検査設備であり機械の更新が必要であろうという印象を受けた。

ただし病院全体はスタッフの意識の高さ、衛生管理に対する構造上の確実性を見ることができた。今後、日本からの技術援助を集中させるには適切な医療機関であるとの認識を持った。(徳州会がアプローチしたことがあったようだがその後接触がないとのこと)

|

|

地区ガバナーらとの会食

当初、10名程度の会員が参加するということで出席した会食であったが実際はガバナーを含め4名(1時間遅れで次期ガバナーが参加)しか参加者がなかった。また始まるやすぐに停電。またガバナーの対応に問題点が多く残念ながら友好的な会食とはならなかった。

4月20日

国立稲作試験所

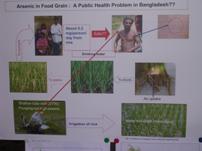

この施設はバングラデシュの独立1年前の1970年に設立された。重要産業であり主食の米の栽培に関する様々な研究を行っている。

この施設には様々な国や国際機関と協力して土中および稲中のヒ素の研究を行っている部門がある。(Soil Science Division, BRRI)

施設は英国式の研究所設備でかなり老朽化しており特に検査機器の更新が行われていないのが目立った。今後徐々に新鋭の機器を取り揃えると同時に優秀なスタッフの確保も必要になると思われた。

研究の内容としてはバングラデシュの土中ヒ素汚染の分布、稲中へのヒ素取り込み状況の研究などであり、GISを用いたデータ地図づくりを行うなど研究成果を国の健康部門や他の関連部門に提供していた。

国立農業試験所

国立稲作試験所に隣接しここではバングラデシュ国内の農業作物全般の研究を行っている。またBRRI同様にヒ素汚染の研究も別な切り口から行っていた。案内された研究部門は米国の大学が協力しているようであった。

見学した範囲で概括するとBRRIと研究内容が重複するような印象を受けたがこちらは農作物全般への応用として研究を進めているものと考えられた。

|

|

ガジプールRCとの交流会

25名の会員が参加する中、国立農業試験所内のホールとレストランを会場にセレモニーと会食を行った。

セレモニーは両国国家の斉唱のあと自己紹介、そして町田委員長のスピーチ、記念品の交換、ガジプールRCの歓迎スピーチなどが行われ約1時間で終了した。

その後、試験所内のレストランへ移動し会食を行った。

5.結果

サンプル番号 |

気温/水温℃ |

井戸の深さm |

pH |

官能試験 (色、味、 におい) |

測定値 mg/L |

井戸の色 |

備考 |

1 |

33/28 |

7 |

0.25 |

赤 |

飲用での健康被害あり |

||

2 |

32/29 |

6.5 |

0.25 |

赤 |

飲用での健康被害あり |

||

3 |

32/27 |

45 |

6.5 |

0.15-0.2 |

赤 |

||

4 |

32/? |

300 |

7.5 |

0 |

緑 |

電気代がかかるので1日一時間しか井戸水をとることができない、貯めてあったものをもらった。141世帯が使用。 |

|

5 |

32/27 |

70 |

7.5 |

0 |

緑 |

小学校の井戸水。 約500世帯が使用。 |

|

6 |

32/27 |

25 |

7 |

0.25 |

不明 |

調査していないので井戸の色は不明。3年前につくり、安全なものとして村人は使用している。当日は野菜を洗っていた。 |

|

7 |

32/27 |

40 |

6.5 |

0.1 |

赤 |

||

8 |

25 |

6.5 |

0.2 |

赤 |

牛の飲用水 |

||

9 |

32/29 |

60 |

6.5 |

0.15 |

赤 |

二年前に調査 |

|

10 |

32/28 |

6.5 |

0 |

緑 |

三年前に調査。約150人が使用 |

||

11 |

32/28 |

30 |

6.5 |

0.15-0.2 |

赤 |

||

12 |

34/28 |

60 |

6.5 |

0.025 以下 |

緑 |

3年前に調査 |

|

13 |

35/? |

60 |

7 |

0.025 以下 |

赤 |

||

14 |

26/29 |

7 |

0 |

緑 |

井戸水を浄水 |

||

15 |

27/26 |

6.5 |

0.025 以下 |

赤 |

緑の井戸もあるのだが涸れてなくなったので飲用として使用 |

||

16 |

31/28 |

12 |

7 |

0 |

緑 |

2003年12月に作成。いつの季節でも 採水できる。使用料は5タカ(日本円で約10円/月)。作るのに32000タカの費用を要した。 |

|

17 |

32/30 |

6.5 |

0 |

緑 |

川→砂→浄水、使用料30タカ(日本円で約60円/月)。102世帯、585人が使用。 |

||

18 |

31/27 |

60 |

6.5 |

0.025 |

赤 |

飲用での健康被害あり |

|

19 |

30/27 |

6.5 |

0 |

雨水、赤井戸での健康被害あったため雨水を貯めて飲用として使用。 |